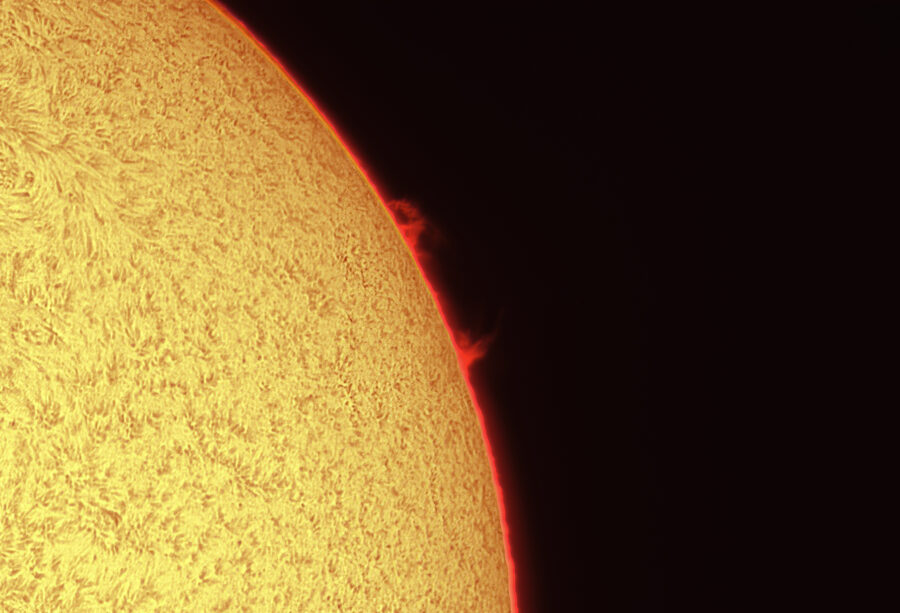

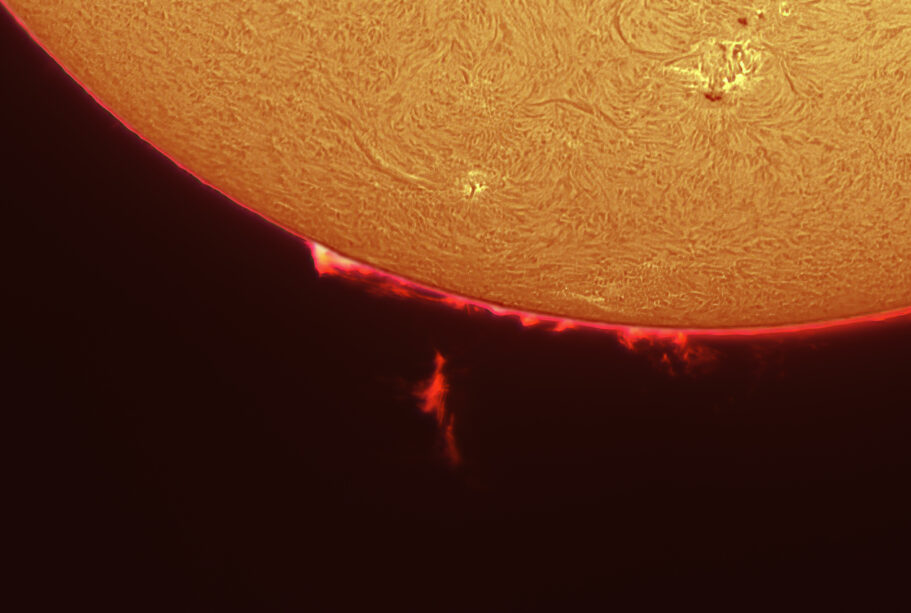

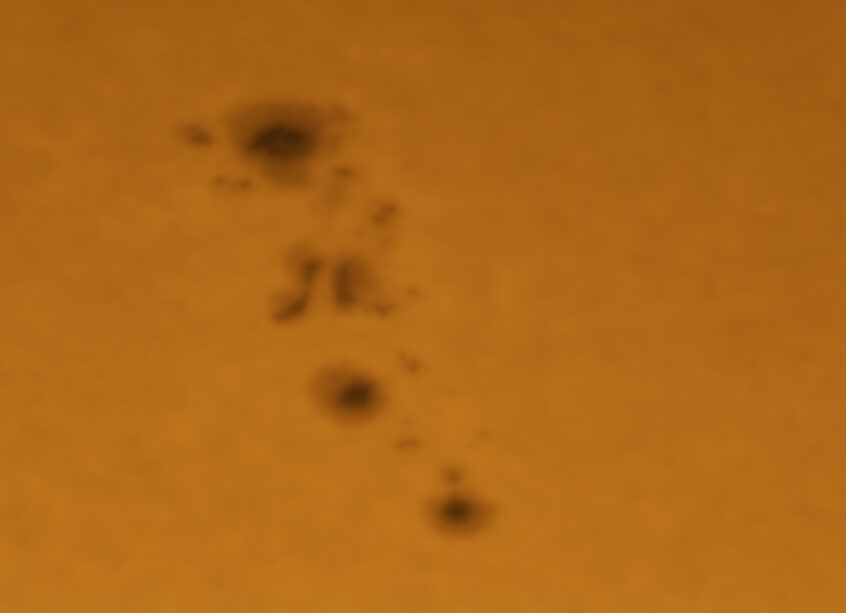

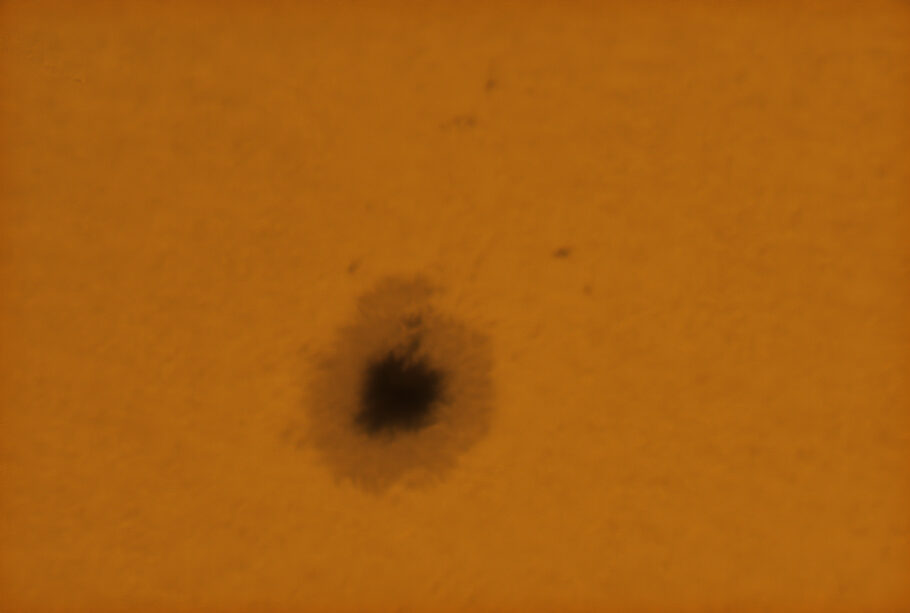

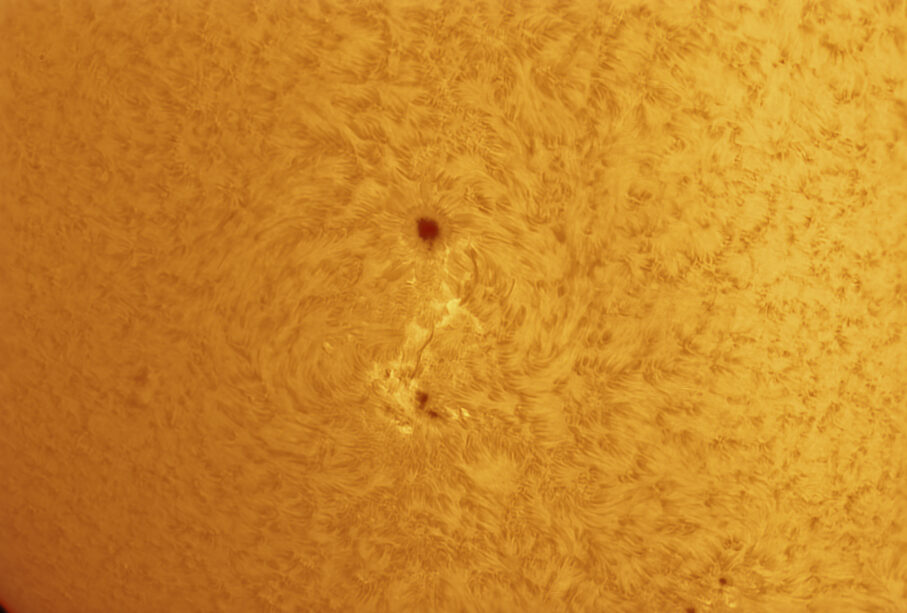

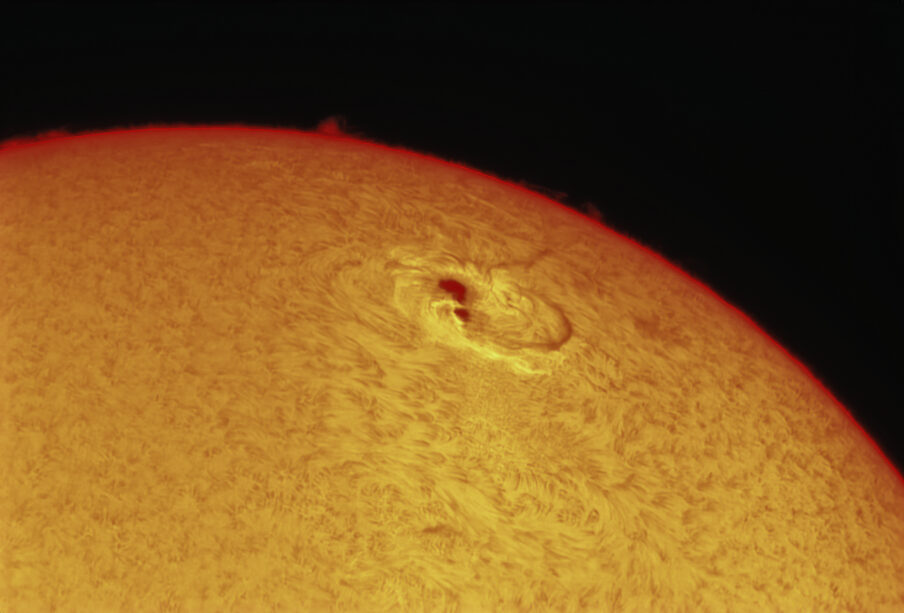

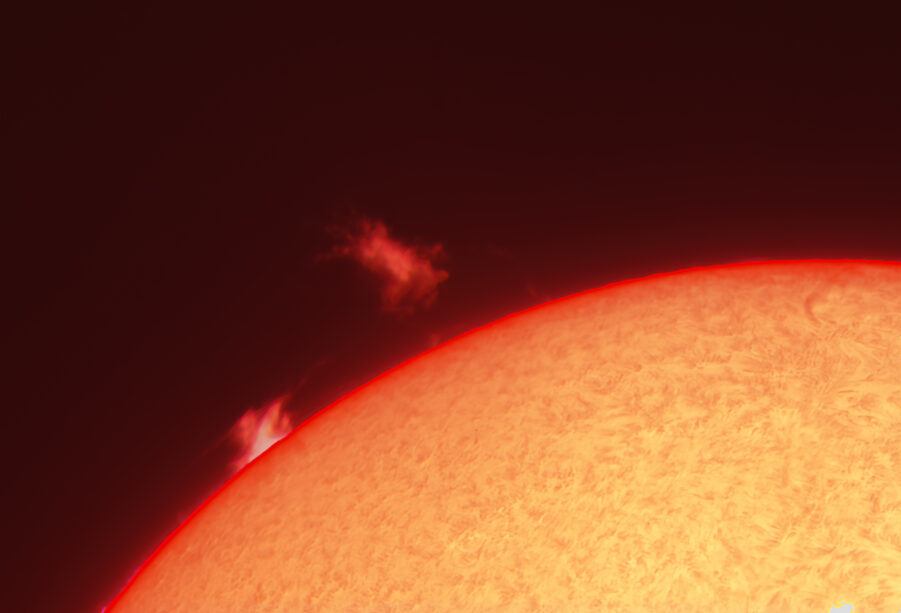

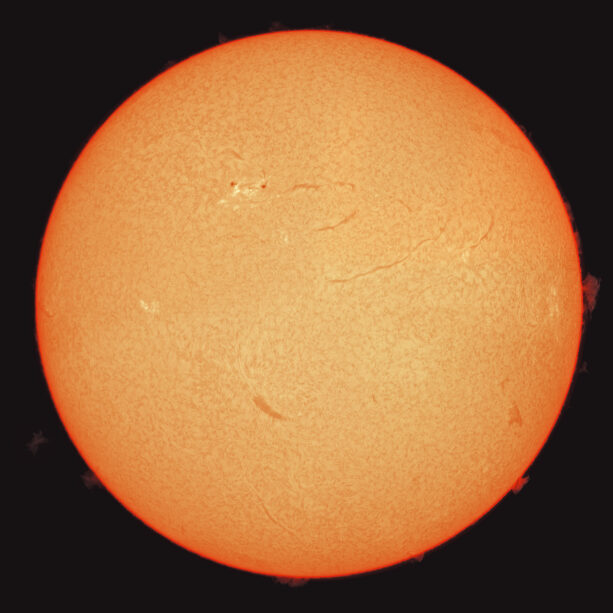

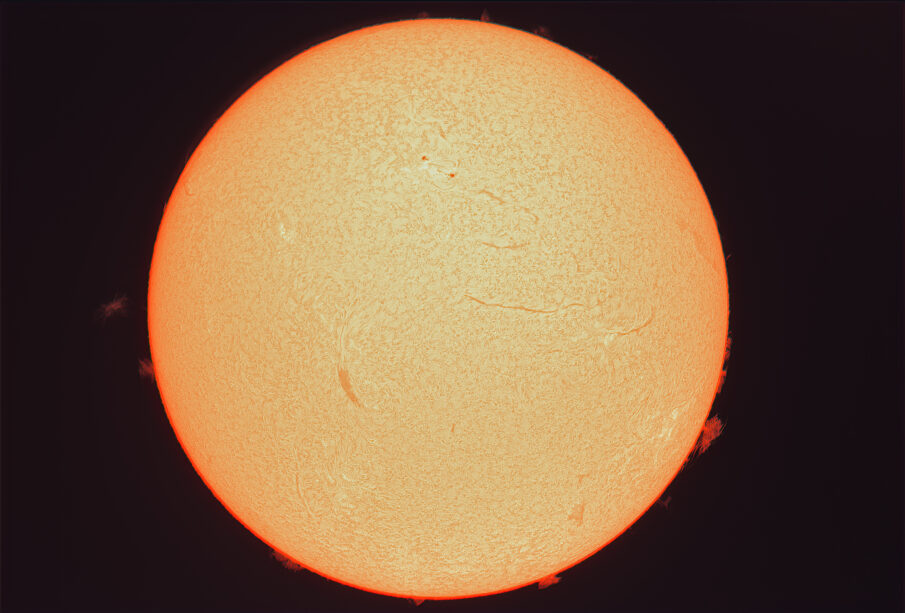

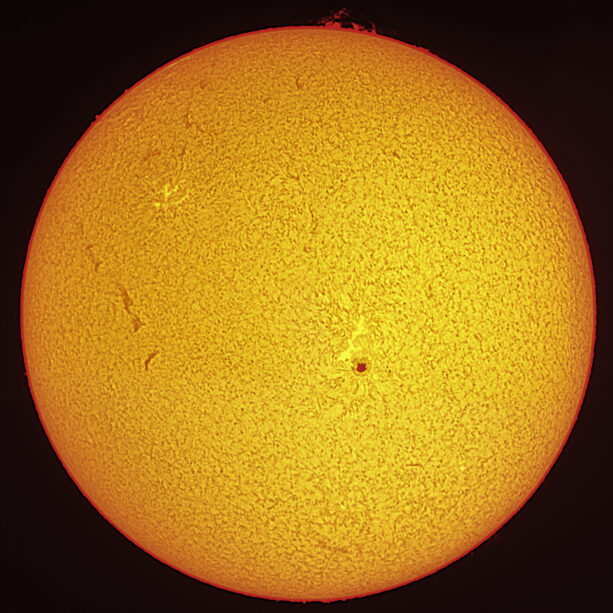

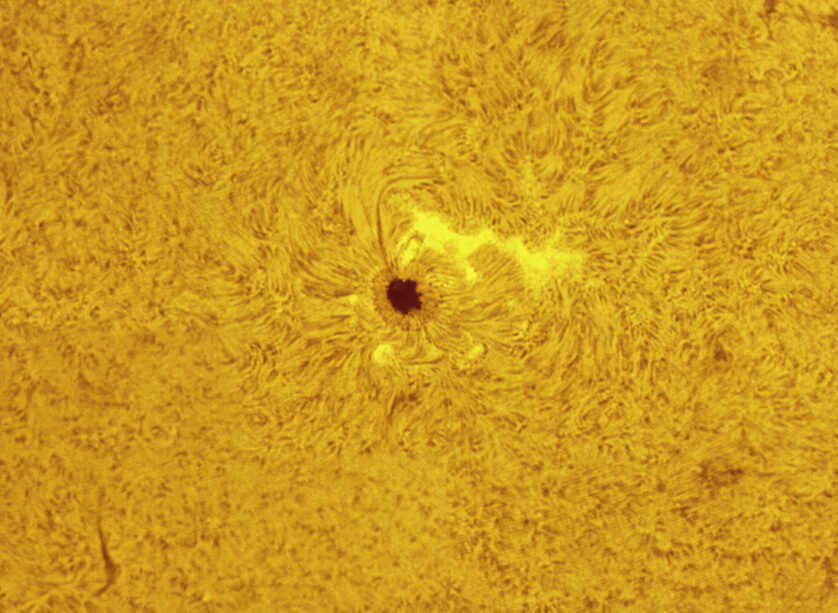

Protuberanze Solari – 16/07/2023

Telescopio o obiettivo di acquisizione (Imaging telescope or lens): LUNT H-alpha 60mm BF1200 [Gruppo Amici del Cielo]

Camera di acquisizione (Imaging camera): ToupTek G3M178C [2.40 μm]

Montatura (Mount): SkyWatcher NEQ6

Telescopio o obiettivo di guida (Guiding telescope or lens): non presente (not present)

Camera di guida (Guiding camera): non presente (not present)

Riduttore di focale (Focal reducer): non presente (not present)

Software (Software): AutoStakkert! 3.1.4 + Adobe Photoshop 24.6.0 + Topaz Sharpen AI 4.1.0

Accessori (Accessories): TeleVue Lente di Barlow 3x (3x Barlow lens)

Filtri (Filter): non presente (not present)

Risoluzione (Resolution): 3096×2080 (originale/original) , 3007 × 2046 (finale/final)

Data (Date): 16/07/2023

Luogo (Location): Varenna – LC, Italia (Italy)

Pose (Frames): ciascuna immagine è composto da circa 500 frames.

Calibrazione (Calibration): non presente (not present)

Fase lunare media (Average Moon phase): 1.4%

Note: