Nebulosa Laguna e Trifida

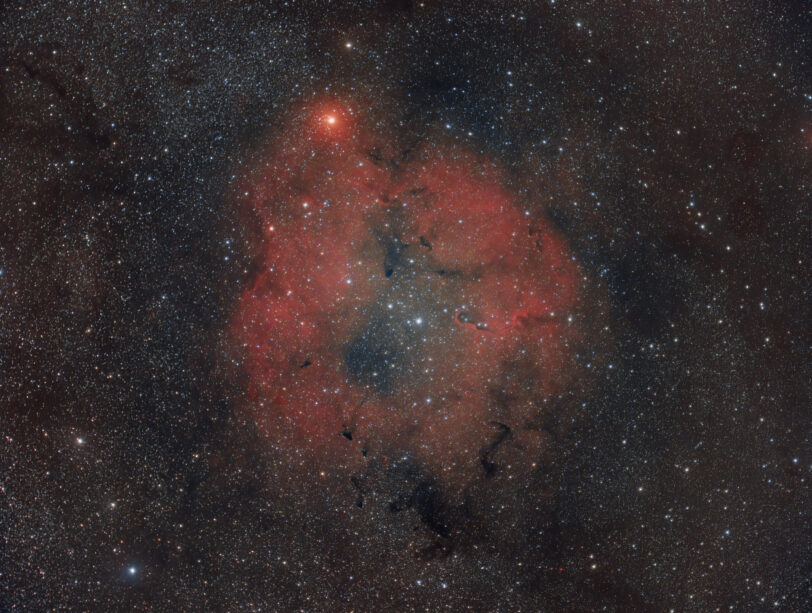

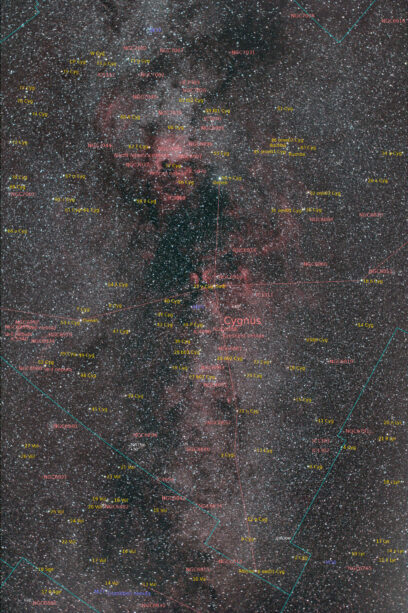

Immersa tra milioni di stelle, nella direzione del centro della nostra galassia, troviamo la nebulosa Laguna. Alcuni milioni di anni fa, quella che era una regione ricca di gas e polveri iniziò a creare numerose zone di condensazione. Così, come fossero nuvole in formazione in un cielo sereno, si formarono addensamenti di gas che poi si trasformarono in quella che è la pioggia cosmica: la nascita delle stelle. Infatti, al centro di ogni zona di condensazione la densità del gas aumentò così come la temperatura fino a raggiungere l’innesco delle reazioni di fusione nucleare e quindi l’accensione delle giovani protostelle. Saranno proprio queste stelle neonate, visibili ancora oggi al centro della nebulosa, che con la loro luce (radiazione ultravioletta) andranno ad “accendere” quella che vediamo come una nebulosa di colore rosso. Ingrandendo l’immagine della nebulosa è possibile ancora oggi vedere dei centri di condensazione di gas e polveri noti come globuli di Bok.

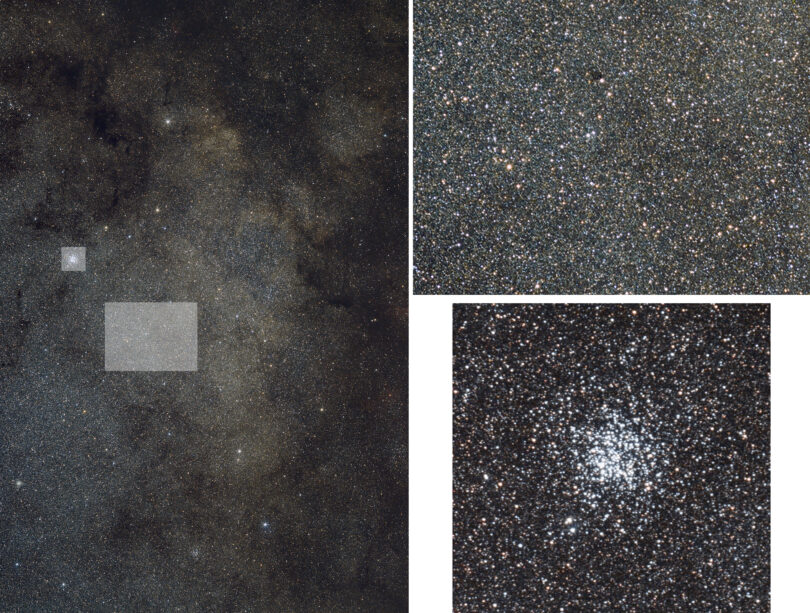

Globuli di Bok nella nebulosa Laguna ripresi dal Passo del Mortirolo (BS). [Foto ASTROtrezzi]

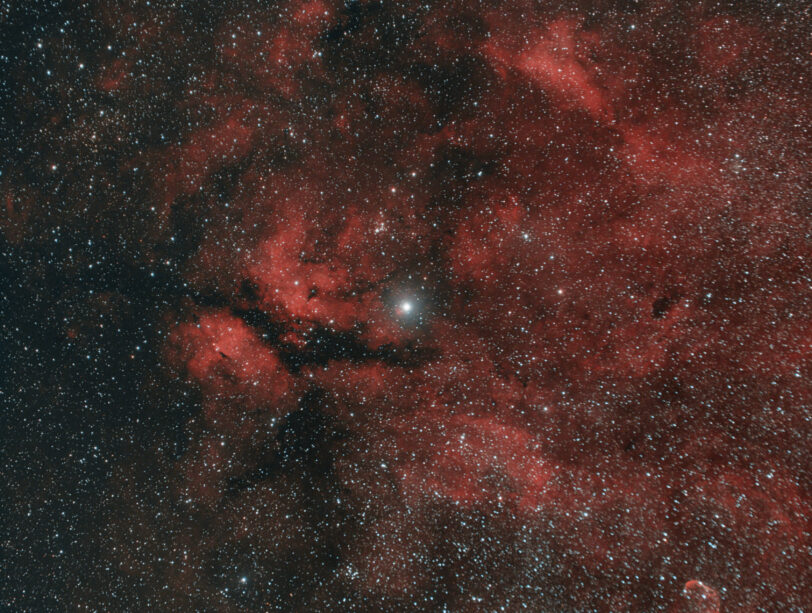

In questa mostra avrete visto o vedrete numerose immagini di nebulose quali quella di Orione, la proboscide d’elefante e NGC6914. La nostra galassia ne possiede tantissime, indice di una vitalità ancora presente tra vita e morte delle stelle. Una piccola curiosità: le vedete quelle nubi bianco-gialle che circondano la nebulosa? Non sono gas. Ingrandendole al telescopio sono stelle!

Ritaglio dell’immagine originale per mostrare la quantità di stelle presenti.

DETTAGLI: l’immagine è stata ripresa con una camera Canon EOS 500D modificata per l’astronomia e obiettivo Canon EF 200 mm f/2.8 L II USM ridotto a f/5. Essa è la somma di 25 scatti, ciascuno esposto 300 secondi a 800 ISO. Riprese effettuate il 25/06/2022 dall’Alpe del Giumello, Casargo (LC). Dati tecnici disponibili all’indirizzo https://www.astrotrezzi.it/2022/09/m8-ngc-6523-25-06-2022/ .